L'histoire et le patrimoine des Acacias

Le site naturel et l’apparition du premier réseau viaire

Le site naturel des Acacias s’est formé à partir d’une ancienne boucle de l’Arve, comblée par les alluvions de la Drize et de l’Aire. Durant le Néolithique, cette plaine était partiellement marécageuse et habitée par des pêcheurs, comme en attestent les vestiges archéologiques retrouvés en 1936.

La zone de la « Queue d’Arve », traversée par le dernier tronçon de l’Aire au pied de la colline de la Bâtie, était sujette à de régulières inondations. Durant le Moyen Âge, des travaux d’assainissement furent entrepris pour stabiliser le lit des rivières, mais la Drize et l’Aire continuaient à déborder, notamment entre 1834 et 1853.

L’essor agricole et les premières infrastructures

L’assainissement progressif de la plaine a permis le développement de l’agriculture. La Praille devient un espace d’élevage bovin, tandis que les rives de l’Arve accueillent des cultures maraîchères. Les « plantaporrêts », maraîchers locaux, cultivent diverses légumes importées au XVIe siècle par les réfugiés protestants, comme les artichauts et les haricots.

Parallèlement, le potentiel hydraulique de la Drize est exploité avec la construction de moulins. Le moulin de Pesay, attesté en 1388, et le moulin de Lancy, situé près du Pont Rouge, sont des infrastructures majeures, bien que la faible dénivellation limite leur efficacité. Un canal crée une chute d’eau artificielle pour alimenter le moulin de Lancy, tandis que la Drize, délestée d’une partie de son eau, devient « l’Eau morte ».

La structuration du réseau viaire

Les connexions avec Genève reposaient sur un unique pont en bois, situé au niveau de l’actuel pont de Carouge. Cet axe, reliant la place du Bourg-de-Four à Carouge, desservait deux routes principales : le chemin d’Annecy/Chambéry et celui de Lyon. Carouge était alors un modeste faubourg qui se développait.

La construction du pont des Acacias s’accompagne, au XVIIIe siècle, de l’aménagement d’une route reliant la rampe du Grand-Lancy. Ce nouvel axe, dessinant une courbe au sud pour éviter une zone humide, rejoint le hameau des Acacias. Ce dernier, situé à la confluence de l’Aire et de la Drize, abritait notamment la maison Subilia (ou Baron), bâtie à la fin du XVIIIe siècle et toujours existante (actuelle rue Subilia, 45).

Expansion et implantations majeures

Les exploitations agricoles se concentrent principalement sur la rive droite de la Drize et de l’Aire. Parmi elles, on retrouve les Clos Royer (Acacias), Boissonnas et la Ferme Bertrand. L’accès à la Bâtie et au plateau de Saint-Georges se faisait en longeant l’Arve jusqu’à la hauteur des Vernets, puis en empruntant la rampe Quidort, tracée dans le lit d’un ancien nant asséché.

Ainsi, au fil des siècles, le territoire des Acacias a évolué d’une zone marécageuse à un espace structurant du réseau viaire genevois, témoignant de son importance historique et géographique.

Photo: TrepperTravaux d’aménagement de la rampe de Saint-Georges, 1884

Photo: TrepperLa Jonction en 1889. On distingue le pont de Saint-Georges et, au premier plan, la passerelle de la Jonction.

Photo: TrepperLe site en 1960 (CIG). A gauche, on distingue le restaurant, et au premier plan l’Aire, canalisée.

Histoire et Patrimoine

Le XIXe siècle représente une période charnière pour le développement des infrastructures de Genève et l’amélioration des connexions entre la ville et ses faubourgs. La construction du pont de Saint-Georges, l’expansion de l’industrie brassicole et la tenue de l’Exposition nationale de 1896 sont autant de facteurs qui ont transformé durablement la rive gauche de l’Arve. Ces avancées ont permis non seulement de renforcer les liaisons avec la ville, mais aussi de stimuler la croissance économique et d’accélérer l’intégration urbaine.

Développement des liaisons avec la ville (XIXe siècle)

La construction du pont de Saint-Georges, situé à l’embouchure de l’Aire, améliore significativement les communications entre la ville de Genève et la Queue d’Arve. Ce pont prolonge le boulevard du même nom et facilite le développement urbain dans cette zone.

Desservie par le chemin des Mélèzes, la « Brasserie Tivoli » voit le jour en 1888. La production de glace artificielle, mise au point en 1873, stimule l’industrie brassicole. Entre 1888 et 1901, cinq brasseries émergent à Genève : Tivoli, Saint-Jean, Grange-Canal, Carouge et Pâquis, toutes équipées de « machines à faire le froid » de la Société genevoise d’instruments de physique.

Le site de Tivoli comprend plusieurs bâtiments, dont ceux des cuves et chaudières, de fermentation et d’embouteillage. Les caves de garde sont creusées dans des galeries souterraines. Au pied de la rampe Quidort, un café-restaurant s’installe. En 1934, un vaste garage avec une charpente métallique est ajouté pour abriter les véhicules de livraison.

L’Exposition nationale de 1896 et son impact

L’organisation de l’Exposition nationale en 1896 à Genève constitue un événement majeur qui va accélérer le développement des infrastructures locales. Cette grande manifestation, destinée à présenter les avancées techniques, culturelles et industrielles de la Suisse, s’installe sur les deux rives de l’Arve. Pour faciliter la circulation entre ces deux pôles, deux nouvelles passerelles sont construites : la passerelle de l’École de Médecine et celle des Arts. Ces ouvrages temporaires jouent un rôle important dans l’organisation de l’Exposition, permettant un flux constant de visiteurs.

L’aménagement des espaces d’exposition suit une logique bien précise. Sur la rive droite de l’Arve, entre la plaine de Plainpalais et la rivière, sont regroupés les pavillons dédiés aux thèmes de la modernité. Ces espaces mettent en avant les avancées technologiques du pays dans des domaines variés, allant de l’industrie aux sciences, en passant par les machines et les beaux-arts. Le boulevard Carl-Vogt devient ainsi un axe central de l’exposition, reliant les différents pavillons.

En revanche, la rive gauche de l’Arve est consacrée à une représentation plus traditionnelle de la Suisse. Aux Vernets, les visiteurs peuvent découvrir des thèmes liés à l’horticulture et à l’agriculture, ainsi qu’un « village suisse » fidèlement reconstitué, mettant en avant les traditions et modes de vie ruraux du pays.

L’Exposition nationale de 1896 a un impact durable sur la perception de la rive gauche de l’Arve. Avec cinq ponts reliant cette plaine à la ville, elle cesse progressivement d’être perçue comme une zone périphérique pour devenir un prolongement naturel de Genève. Cet événement contribue ainsi à accélérer l’urbanisation et l’intégration de ce secteur dans le tissu urbain genevois.

Histoire et Patrimoine

L’Exposition industrielle de Carouge organisée en 1906 marque une étape décisive dans l’histoire économique de cette ancienne ville savoyarde. Cet événement vient confirmer la vocation industrielle de Carouge et favoriser le développement d’une véritable zone dédiée aux activités manufacturières entre les routes de Lancy et des Acacias. Bénéficiant d’une faible valeur foncière, ce secteur devient rapidement un pôle industriel majeur, où émergent de nombreuses entreprises et infrastructures.

L’industrialisation du quartier

Dès la fin du XIXe siècle et au début du XXe, de nombreuses entreprises s’installent dans cette zone. Parmi les premières implantations, on note la blanchisserie industrielle des Épinettes (1898) et la fabrique de brosses Tschumi (1898). D’autres entreprises suivent rapidement, à l’instar des Laiteries Réunies (1913), l’usine Moto-Rêve / SIMAR, ou encore la manufacture de la British American Tobacco (1920). L’essor industriel est renforcé par l’installation de l’usine Tarex (1940) et des Ateliers Ehrismann (1934). Le secteur attire également SICLI en 1958, qui investit une ancienne imprimerie.

La concentration industrielle autour des rues des Noirettes, des Caroubiers, des Usines et des Épinettes façonne progressivement le paysage du quartier. La route des Acacias, artère structurante, devient le point de convergence de ces activités, accueillant notamment l’usine Motosacoche (1905), l’un des plus importants sites de production de l’époque avec ses 500 machines-outils.

Les infrastructures ferroviaires et routières

Avec l’industrialisation croissante, la question des infrastructures devient primordiale. Dès le début du XXe siècle, le secteur Praille-Acacias est au centre de projets d’extension des voies de communication. L’objectif est de favoriser le raccordement de Carouge et de Genève au réseau ferroviaire français, dans un contexte marqué par l’ouverture du tunnel du Simplon et les projets de percement des tunnels de la Faucille.

Après de longues négociations, la convention du 7 mai 1912 entre la Confédération, les CFF et le Canton de Genève aboutit au financement d’un projet d’infrastructure majeur : le raccordement de la gare de Cornavin à celle des Eaux-Vives et la construction d’une nouvelle gare marchande à la Praille. Cette boucle ferroviaire permet un développement structuré du territoire sans entraver l’expansion urbaine. La construction d’un pont sur le Rhône et le passage en tunnel sous le Petit-Lancy facilitent l’implantation de la gare de triage et le développement industriel au sud de l’Arve.

L’aménagement du territoire et planification urbaine

Les réflexions sur l’urbanisme prennent une nouvelle dimension en 1919, avec une étude menée par des experts internationaux. L’architecte Hans Bernoulli et les ingénieurs ferroviaires Clément Van Bogaert et Victor Sabouret proposent une gare marchande à la plaine de la Praille et un triage à Vernier-Meyrin. Le plan est officiellement adopté en 1923, marquant une structuration du territoire selon un axe nord-sud.

Dans les années 1930, le plan directeur Braillard-Bodmer affine cette structuration en quadrillant le secteur autour d’une croix routière encadrée par le réseau ferroviaire. La canalisation de la Drize et de l’Aire, initiée dès 1935, permet d’assainir la plaine et d’ouvrir la voie à l’implantation de nouvelles infrastructures, comme la « route des Jeunes », achevée en 1951.

L’après-guerre marque une transformation profonde du secteur. Entre 1941 et 1949, la construction du pont de la Jonction et du tunnel de la Bâtie favorise l’accessibilité du quartier. La mise en service progressive de la gare de triage entre 1950 et 1960 s’accompagne du développement d’infrastructures modernes, dont l’avenue de la Praille et la « Voie centrale », véritable autoroute urbaine.

Une zone industrielle en constante évolution

L’essor du transport routier dans les années 1960 amène une révision des aménagements initiaux, conçus à l’origine pour privilégier le rail. La Fondation pour les terrains industriels Praille-Acacias (FIPA), créée en 1958, joue un rôle clé dans la gestion des terrains et l’attribution des parcelles aux entreprises. Rapidement, la zone accueille un grand nombre d’établissements, favorisant l’essor économique du canton.

Parallèlement, des équipements publics s’implantent le long de l’Arve, à l’image de la caserne des Vernets (1955), de la patinoire (1957) et de la piscine des Vernets (1968). Ces infrastructures témoignent de la volonté des autorités de diversifier les usages du quartier, en intégrant des espaces dédiés aux services publics.

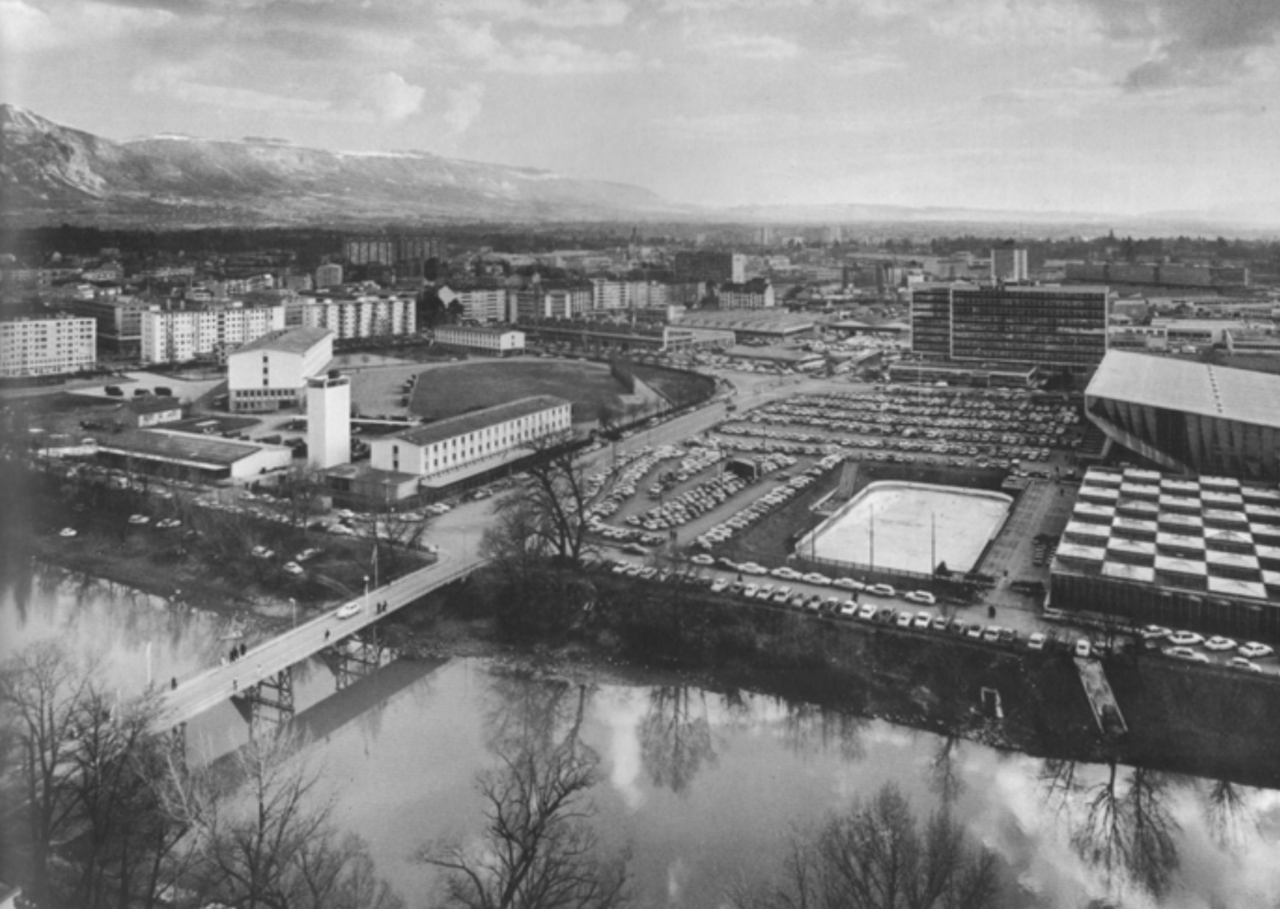

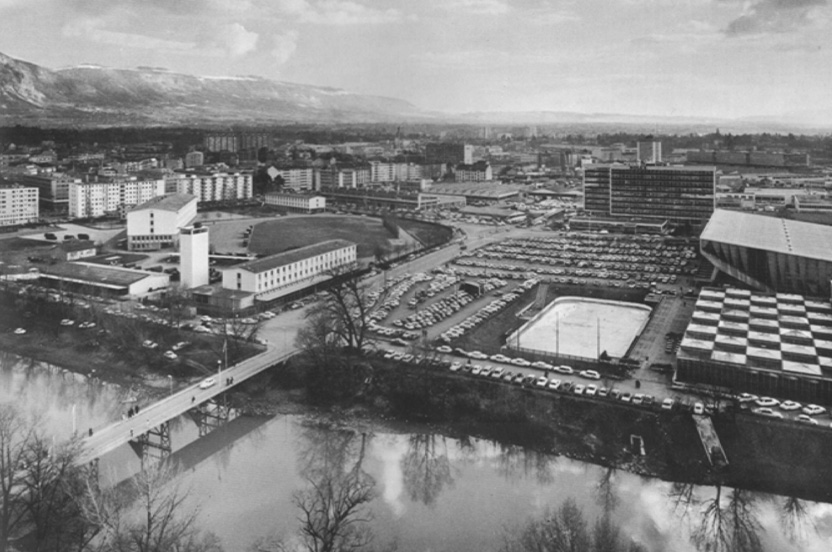

Photo: TrepperLes Vernets, avec la bande de terrain destinée aux équipements publics de la Ville de Genève, 1967

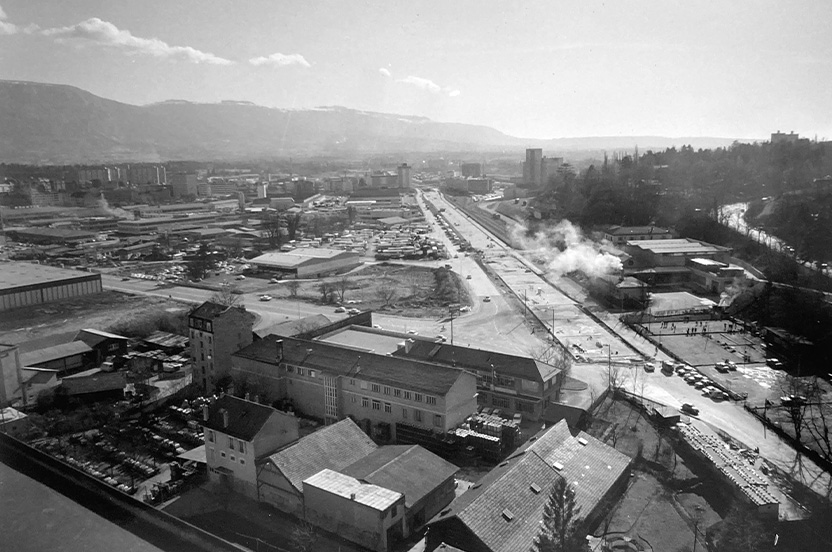

Photo: TrepperLe carrefour de l’Étoile en 1969. A l’arrière-plan, les entrepôts des ports francs, construits en 1961 et raccordés au réseau ferroviaire

Photo: César BergholzLes Vernets vers 1960

Photo: César BergholzLes Vernets vers 1970

Participez à nos comitésDevenir Membres

L’association prend part aux événements suivants :

La Rue est à Vous et Fête de Quartier

Pour toute question ou pour rejoindre une séance, contactez-nous à :

info@associationdeshabitantsdesacacias